- Home

- Unternehmen

- IABG Historie

- Home

- Unternehmen

- IABG Historie

IABG Historie

Meilensteine unserer Unternehmensgeschichte

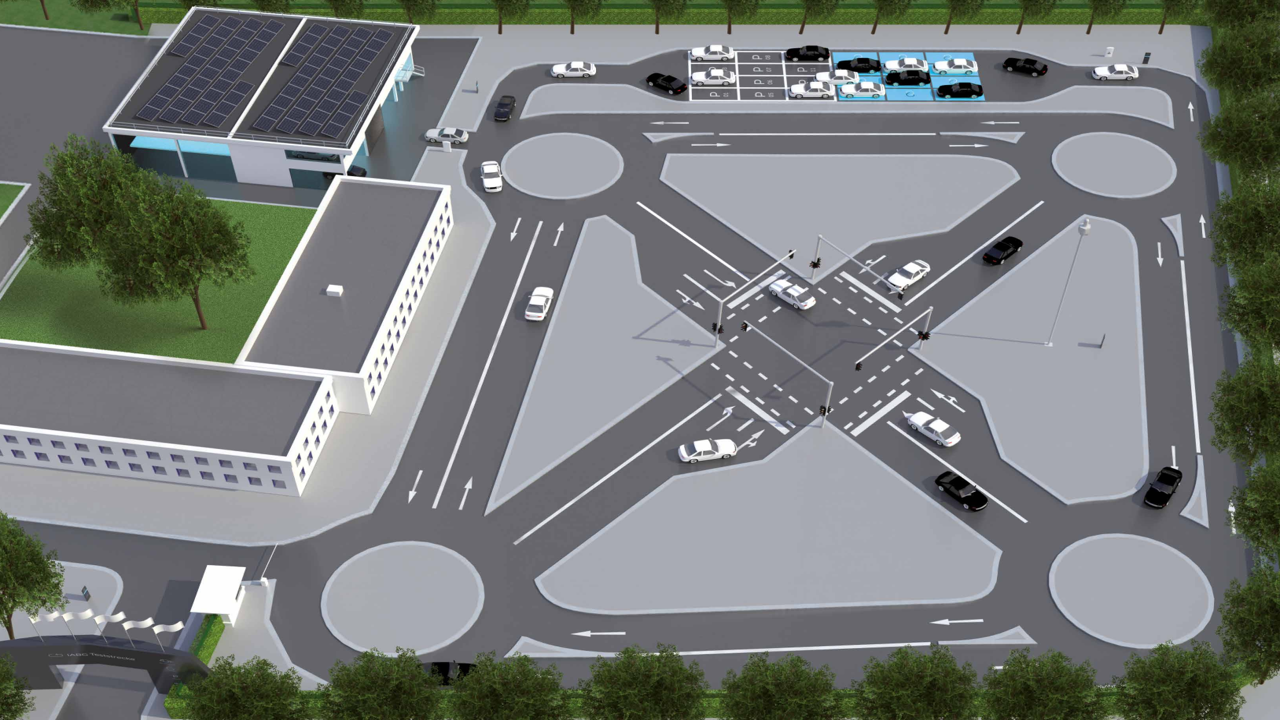

Eröffnung Mobility Innovation Campus (MIC)

Gemeinsam mit der TU München haben wir ein Testfeld für intelligente Mobilitätskonzepte realisiert – den Mobility Innovation Campus. Hier werden automatisierte und vernetzte Verkehrssysteme und deren sicherer Betrieb erforscht.

Competence Centre Optics (CCO) nimmt den Betrieb auf

In ihrem europaweit einzigartigen Kompetenzzentrum für elektro-optische Systeme (CCO) führen wir Entwicklungs- und Qualifikationstests an Erdbeobachtungssatelliten und elektro-optischen Systemen für Weltraumanwendungen durch. Die strategische Bedeutung erstreckt sich von der Unterstützung von Projekten zum wissenschaftlichen Umweltmonitoring bis hin zu sicherheitsrelevanten Programmen.

Inbetriebnahme des Testzentrums für H2-Technologien

Wasserstoff-Technologien spielen bei der Energiewende eine zentrale Rolle. Die IABG testet und qualifiziert diese Technologien an ihren Standorten Lichtenau (Tests mit Cryogas) und Dresden (wasserhydraulische Tests).

Eröffnung Kompetenzzentrum Marine in Hamburg

Mit unserer Niederlassung in Hamburg verstärken wir unsere Vernetzung mit Industrie, Behörden und Forschungseinrichtungen im maritimen Umfeld.

IABG übergibt Großprüfstand MAXI an die Bundeswehr

Der weltweit einzigartige, multiaxiale Prüfstand für radgetriebene Landfahrzeuge (MAXI) wurde im Mai 2022 an die Bundeswehr übergeben. In ihrer Rolle als Generalunternehmer erstellte die IABG den schlüsselfertigen Prüfstand.

Zentrum zur Qualifizierung von Schienenfahrzeugen in Dresden

Seit vielen Jahren qualifiziert die IABG komplexe Systeme im Bereich Automotive, Luft- und Raumfahrt. Seit 2021 bieten wir diese Leistungen auch für die Branche "Bahn & Schiene" und eröffnen hierfür unser neues Testzentrum in Dresden.

Einrichtung des Kompetenzzentrums für Künstliche Intelligenz (KI)

Der zunehmenden Bedeutung von KI in allen Branchen und Technologiebereichen tragen wir mit einem eigenen Kompetenzzentrum für KI Rechnung.

Etablierung des IABG Innovationszentrums

Das Innovationszentrum dient bis heute als Inkubator für das zukünftige Leistungsportfolio mit Fokus auf Digitalisierung, Data Science, KI sowie vernetzte, elektrische, autonome Systeme.

Lebensdauertests am Airbus A350

Für die Lebensdauertests am Airbus A350 wird eine neue Testinfrastruktur in Erding aufgebaut.

Übernahme der Führung des Unternehmens durch die Schwarz Holding GmbH

Die SCHWARZ Holding GmbH übernimmt die Geschäftsanteile der IABG als Mehrheitseigner. Die IABG wird damit zu einem inhabergeführten Unternehmen.

Eröffnung der Geodaten-Factory in Dresden

Der Bedarf an Geodaten für zivile und militärische Auftraggeber steigt beständig. Die IABG reagiert mit einem Kompetenzzentrum für Geodaten und Geoinformation und beschäftigt heute über 50 Expert:innen für die Erfassung, Verarbeitung, Analyse und Visualisierung solcher Daten.

Umzug ins neue Technologiezentrum

Ein Großteil der Belegschaft zieht um ins neue Technologiezentrum, verbunden mit dem Wechsel des Standorts der IABG von Ottobrunn nach Taufkirchen.

Neue Test-Infrastruktur für Flugzeug-Großversuche in Dresden / Ermüdungsversuch am Airbus 380

Durchführung der Strukturbelastungstests am Prototypen des bisher größten, in Serienfertigung produzierten, zivilen Verkehrsflugzeugs. Nachdem der Beauftragung der Tests am Airbus A380 im Jahr 2002, wurde auf dem Gelände des Flughafens Dresden eine neue Testhalle errichtet. Im September 2005 begann der weltweit größte Ermüdungstest, in dessen Verlauf 47.500 Flugzyklen simuliert wurden.

Die S & D Industriebeteiligungen GmbH übernimmt die unternehmerische Führung

Die S & D Industriebeteiligungen GmbH übernimmt die von TRW und IVG gehaltenen Geschäftsanteile und damit die unternehmerische Führung der IABG.

Inbetriebnahme des neuen Schalllabors

Inbetriebnahme des in das Raumfahrtzentrum integrierten, neuen Schall-Labors.

Inbetriebnahme des Teleports

Infolge der rapide zunehmenden globalen Vernetzung nutzten binnen kurzer Zeit eine Vielzahl von Unternehmen und staatlichen Organisationen die Möglichkeit zur satellitengestützten Nachrichtenübermittlung, insbesondere in Regionen mit schlechter Telekommunikations-Infrastruktur.

Gründung der European Testing Services B.V. (ETS)

50 %-Beteiligung an der ETS. Diese betreibt die Raumfahrt-Testanlagen der ESTEC in Nordwijk (NL).

Gründung der IABG Mitarbeiterbeteiligungs AG

Die IABG MBAG hält eine Minderheitsbeteiligung an der IABG. Sie wurde mit der Zielrichtung gegründet, den Mitarbeitern der IABG die indirekte Beteiligung am Unternehmen zu ermöglichen.

Privatisierung des Unternehmens

Privatisierung des Unternehmens durch die Bundesrepublik Deutschland: Die unternehmerische Führung übernimmt BDM International Inc. als Hauptgesellschafter.

Gründung des Geschäftsbereichs "Umwelt"

Im Jahr 1991 beauftragte das Bundesumweltministerium die IABG und 20 Partnerfirmen mit der „Ermittlung von Altlasten-Verdachtsflächen auf den Liegenschaften der Westgruppe der sowjetischen Truppen (WGT)“. Dieser Großauftrag begründete den neuen IABG-Geschäftsbereich „Umwelt“.

Etablierung des Geschäftsfelds "InfoKom"

Mit der beginnenden „Digitalen Revolution“ (Internet) in den 1990er Jahren wurde das Geschäftsfeld „InfoKom“ etabliert. Wir konnten bereits damals auf das Know-how von über 400 DV-Experten zurückgreifen.

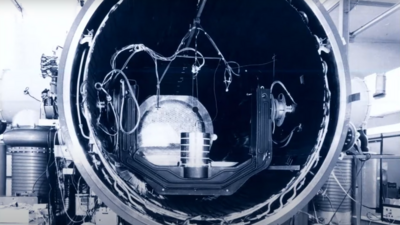

Eröffnung der neuen Weltraumsimulationsanlage

Die Tests am geplanten deutsch-französischen Fernsehsatelliten „TV-SAT“ machten eine neue, größere Weltraumsimulationskammer erforderlich. Nach der dreijährigen Planungs- und Bauzeit nahm diese im Herbst 1983 ihren Betrieb auf. Die Kammer ermöglichte Qualifikationstests an vollständigen Satelliten unter simulierten Weltraumbedingungen wie Vakuum, Tiefsttemperaturen und Sonneneinstrahlung.

Start des Betriebs der Transrapid-Versuchsanlage in Lathen/Emsland

Die Magnetbahn-Versuchsanlage wurde von der IABG betrieben (ab 1985 von der Versuchs- und Planungsgesellschaft für Magnetbahnsysteme, einer Tochter der damaligen Deutschen Bundesbahn und der Lufthansa). Sie diente als Strecke für die Entwicklung und Erprobung der Transrapid-Züge. Die Anlage wurde Ende 2011 stillgelegt, ein Teil des Betriebsgeländes wird heute als Forschungszentrum für Elektromobilität genutzt.

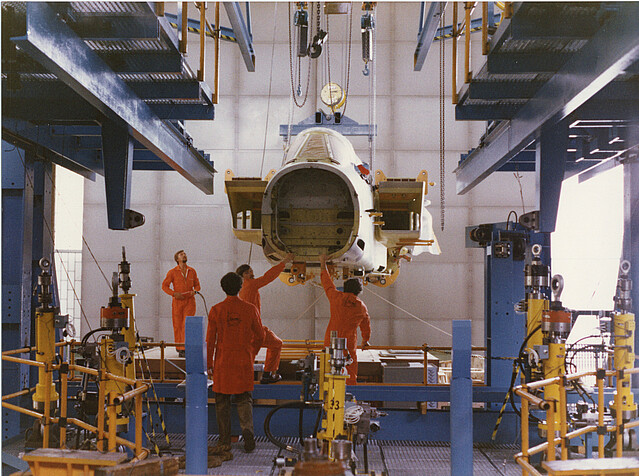

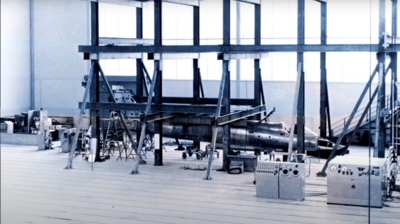

Gesamtzellenversuch am MRCA Tornado

Deutschland, Italien und Großbritannien schlossen sich zusammen, um gemeinsam einen Nachfolger für das Jagdflugzeug "Starfighter" zu entwickeln. Das damals hochmoderne und äußerst flexible Mehrzweckkampfflugzeug (MRCA) wurde in der IABG getestet. Der Tornado war über Jahrzehnte hinweg der wichtigste militärische Flugzeugtyp in Westeuropa, der Versuchsstand in der IABG wurde erst Anfang der 2020er Jahre abgebaut.

Neues Geschäftsfeld Automotive

Die Einführung von Abgasgrenzwerten in den USA löste bei der deutschen (exportabhängigen) Automobilindustrie den Bedarf für Tests aus. Die IABG mit ihren Testeinrichtungen konnte ihr einzigartiges Know-how im Bereich Testing aus der Luft- und Raumfahrt auf die Branche Automotive übertragen und wurde zum Vertrauenspartner der Automobilhersteller.

Erster Flugzeug-Großversuch am Airbus A300

Im September 1967 war von den Regierungen Frankreichs, Großbritanniens und der BRD ein Memorandum unterzeichnet worden, in dem man die Entwicklung eines zweistrahligen Großraumflugzeugs beschloss. Hintergrund des Projekts war der Wille, ein europäisches Gegengewicht zur amerikanischen Vormachtstellung in der Luftfahrt zu schaffen. Sechs Jahre darauf wurde der Airbus A300 B auf Festigkeit und Lebensdauer bei der IABG getestet.

Inbetriebnahme des Raumfahrt-

zentrums

Bereits 1963 war der Weg für den Aufbau eines nationalen Raumfahrtzentrums geebnet worden. Im September 1965 besuchten Bundeskanzler Ludwig Erhard (CDU) und MdB Konstantin Prinz von Bayern (CSU) die IABG, um die Entwicklung einer europäischen Trägerrakete („Europa“), die später zum Vorläufer der berühmten „Ariane“ werden sollte, zu besprechen. Für die hierfür notwendigen Tests wurde die Weltraumsimulationsanlage errichtet, die den Einstieg des Unternehmens ins Raumfahrtgeschäft bedeutete.

Aufbau Operations Research (OR)

Ein wichtiger Aufgabenbereich der IABG war von Beginn an die Entwicklung von Sicherheits- und Verteidigungsanalysen für die Bundeswehr. Hierzu bediente man sich der Operations-Research-Methoden zur Unterstützung von Entscheidungsprozessen. Damit war der Grundstein für das Geschäftsfeld „Verteidigung und Sicherheit“ gelegt.

Gründung des Unternehmens

Gründung der Industrieanlagen-Betriebsgesellschaft mbH (IABG) durch die Bundesrepublik Deutschland als zentrale Einrichtung für Tests der Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigungsanalysen.

Wie können wir Ihnen helfen?

Bitte füllen Sie das Formular aus, wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung.